牟晓燕 (黑龙江省逊克县奇克畜牧兽医站 164400)

泰泽病是由毛样芽孢梭菌引起的急性传染病,其临诊表现为严重腹泻、脱水和迅速死亡,发病率和死亡率较高。其特征病变为肝多发性坏死、肠出血性坏死。本病最早在小鼠等实验动物中发现,后来发现家兔、羔羊、马驹、犊牛、犬、猫也可感染。

毛样芽孢梭菌是细小或呈多形性的胞内寄生菌,在细胞内形成芽孢时,菌体可达0.5~1.0微米×10~40微米。革兰氏染色阴性,有密生周鞭毛,能运动。本菌存在于感染动物的肝脏和肠道,在感染细胞内呈束状排列。菌体繁殖型对外界抵抗力极低,如鸡胚卵黄囊的提取物于室温15~20分钟即失活,但在同样温度下的芽孢却可存活1年。粪便中的芽孢体75℃需1小时才可灭活。感染动物的肝脏病料保存于-10℃经16个月仍有感染性。青霉素可抑制毛样芽孢梭菌在鸡胚卵黄囊内的增殖,但磺胺类药无效。过氧乙酸等常用消毒剂能在短时间内杀灭本菌。

1 流行病学

多种动物对本病均有易感性,实验动物中以小鼠、兔最易感,断奶前的幼兔和成年兔也可发病,但以3~12周龄幼兔较多见。感染动物通过排出的粪便污染饲料、饮水和周围环境,主要经消化道传染。在应激条件下,如高温潮湿、拥挤、卫生或饲养不良、断奶、免疫抑制、辐射等,均可促使本病发生和流行。

2 临床症状

自然感染时潜伏期尚不清楚,经口人工接种麝鼠和仓鼠分别于5~10天和10~14天内发病死亡。本病一般没有前驱临诊症状,呈急性经过。犬、猫突然发病,发热,昏睡沉郁,腹痛、下痢,继尔出现肝肿大,腹部扩张,意识减退,很快进入濒死状态,多于24~48小时内死亡。家兔以3~12周龄幼兔较多见,口服感染的潜伏期是7天,表现急性经过,突然发病。病兔精神沉郁,食欲废绝,严重腹泻,粪便呈褐色或暗黑色水样或粘液状。由于病兔全身迅速脱水,显得虚弱、消瘦,多在发病后24~36小时内死亡,死亡率达90%。也有无腹泻症状突然死亡者,少数兔耐过成为僵兔,长期食欲不良,生长停滞。感染的马驹通常为6周龄以下,表现发热,食欲不振,精神沉郁,黄疸和腹泻,多数昏迷死亡。

3 病理变化

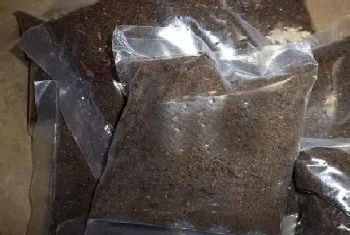

除尸体脱水,体表污染粪便,外病理变化以家畜心、肝发生坏死,大肠出血和坏死为特征。各种动物的自然病例一般均有出血性肠炎和肝多发性灶样坏死。肠的病理变化最常见于回肠远端和盲肠、结肠近端的肠段,其肠黏膜充血、出血、坏死,粗糙呈细颗粒外观。盲肠、结肠浆膜面充血、出血,肠管膨胀,其肠内容物为暗褐色、水样、恶臭、带有气泡,有时夹杂鲜血。肠壁水肿、增厚或坏死,肠系膜淋巴结通常肿大。各种动物的肝病理变化相似,肝肿大,表面或实质常可见一个或多个灰白色、出血性坏死灶,直径1~3毫米,病程后期,病灶融合,中心呈暗红色。

组织学变化以坏死性肝炎和坏死性回肠炎或结肠炎为特征。肝的坏死灶呈椭圆形,在坏死区的边缘可见中性粒细胞和单核细胞浸润,在盲肠和结肠前段及回肠后段,其肠黏膜上皮广泛性坏死,固有层下、浆膜下和肌层可见有坏死、出血和水肿。在肝脏、心脏和盲肠坏死区附近的细胞胞浆中,可见到成束的毛样梭菌。用姬姆萨或Warthin-starry染色,可以见到菌体具有念珠样的形态特征。

4 诊断

根据发病同龄、典型临诊症状和病理变化,只能做出初步诊断,确诊需做实验室诊断。用新鲜肝组织、肠黏膜、心肌等涂片,姬姆萨染色镜检,可在胞浆内找到丝状和具有芽孢的七状芽孢梭菌。血清学诊断包括荧光抗体技术、酶联免疫吸附测定试验、补体结合试验等,可用于动物群体潜伏感染的检查。

5 防治

目前除对本病采用一般性预防措施外,尚无有效的治疗方法。本病的预防包括加强环境卫生管理,做好灭鼠工作,控制饲养密度,减少各种应激等。兔场发生本病时要隔离和淘汰病兔,彻底清除粪尿后,用0.3%~0.5%次氯酸钠或1%过氧乙酸消毒圈舍、笼具及全部设备,焚烧被污染的垫料。大群发病时,患病兔可用土霉素、金霉素治疗,,0.1毫克/毫升加入饮水中,连用30天。也可用金霉素按每千克体重40毫克,静脉注射,或用红霉素肌肉注射,按每千克体重10毫克,每天2次,连用4天。病犬可用羧苄青霉素每千克体重5毫克加链霉素每千克体重30毫克肌肉注射,连用5天,并对病重犬灌服补液盐。