(一)养殖水体为什么要曝气增氧

空气中氧气量一般在210ml/L,而淡水中溶解氧的饱和含量仅8~10ml/L,不足空气氧含量的1/20。海水中溶氧更少。水体特别是池塘则常常缺氧,其主要原因是物理、化学、生物作用产生不同大小的耗氧量,其中逸散于空气的为1.5%左右,养鱼耗损为5~15%,其它生物呼吸和有机分解为80~90%。因缺氧致死的鱼类较多,因而需要曝气增氧。

(二)为什么水体曝气能增氧

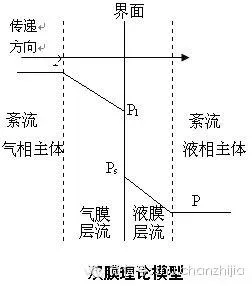

按照双膜理论,在气——液界面,有两个膜,一个气膜和一个液膜,当气体分子穿过气相主体和液相主体间的气膜和液膜时,就产生了传递阻力。对于气体由气相向液相传递时,难溶气体传递时所遇到的阻力主要来自液膜,易溶气体所遇到的阻力则主要来自气膜,而中等溶解度的气体所遇到的阻力则来自气膜和液膜两者。(见图)。

双膜理论认为,氧的传递速率正比于氧在液膜中的浓度梯度。要提高氧转移速率,可以从两方面考虑。

1、因为氧总转移系数KLa值与液膜厚度、气液接触面积有关,所以可以通过加强液相主体的紊流程度,降低液膜厚度,加速气液界面的更新,增大气液接触面积等措施来提高KLa值。

2、可以通过提高气相中的氧分压,增大液相中的ρs值(氧在液体中的饱和度。kg/m3),提高氧转移速率。

(三)为什么要进行水下增氧

因为养殖水体内表层水中溶氧较多,有时饱和度高达200%以上,底层水中溶氧较少,饱和度约为40~80%,如水体中有稳定的温跃层,底层溶氧会更低,甚至为零。在中层水溶解氧随水深增加而相应减少,因而中下层水易缺氧,对养殖底层鱼类多的水体,进行水下增氧尤为必要。

(四)为什么提倡微孔管水下曝气增氧

鼓风曝气扩散管孔可分成微、小、中、大四种,其气泡直径分别为0.1mm、1.5mm以下、2~3mm和15mm。微孔管扩出的气泡比“小、中、大”小得多,而微气泡上浮速度低,水越深接触水体时间越长,汽液面越大,传递速率越高;大气泡则相反。根据氧在水中溶解传递速率可扩散理论,氧的传递速率与扩散管器产生的气泡直径成反比,所以提倡微孔管水下曝气增氧。

(五)为什么溶氧动态能影响水质

氧的电负性为3.5,对电导有较强的亲和力,在反应中表现为强氧化剂。在酸、碱溶液中,氧的电对反应如式:

O2+4H++4e=2H2O

O2+2H2O+4e=4OH-

标准氧化还原电位分别为+1.23伏与0.41伏,和天然水中其他电对比较,O2浓度较大,电位较高,是水中最强有力的氧化剂,也是生物氧化反应中重要的氧化剂,对变价元素动态影响大,它作为受氢体,使有机物质能进行有氧呼吸,脱氢氧化,释放出生命必须的能量,这是好气性生物绝不可少的。

O2的这些性质、动态对水的化学及生物学性质有重要影响。

1、决定水质及底质氧化还原条件

溶氧含量高时,则水质底质呈氧化状态,氧化还原电位高,变价元素多以高价态存在;如天然水中常见的氧化态物质:O2、So4-2、No3-、PO43-以及Fe3+、Mn4+、Cu2+、Zn2+等金属离子;溶氧低时,则相反。天然水中常见处于还原状态的无机物质:CL—、Br-、F-、N2、NH3、No2-、H2S、CH4等。如水中严重缺氧时,有机分解的最终还原物为:NH3、H2S、CH4等。有些元素常以多种形态在水中同时存在,如氮元素常有四种存在形式:NO3-、NO2-、N2、NH3。在未受污染溶氧丰富的水中,氮元素则主要以高价的No3-存在。所以,在溶氧从高变低时,水质、底质也从氧化状态变为还原状态,变价元素发生氧化还原反应。

对破坏大的有机分子,“电子槽”的冲击基团从分子构架中吸取,有机物被氧化分裂成较小的碎片,冲击基团被还原。氧是最普通、最强的“电子槽”。

2、水体氧化分解状况对产生有益和有害物质的影响

在氧气丰富的水体中,有机物氧化则较完全,最终产物为CO2、H2O、NO3-、SO42-等无毒物质;反之,在缺氧条件下,有机物氧化则不完全,会有有机酸及胺类等有毒有害物质产生。

3、对好气嫌气性微生物活动的影响

溶氧多时,生物有足够O2作为受氢体,则进行有氧呼吸。好气生物可以顺利活动,它们对有机物的氧化分解较迅速彻底,最终产物对生物无害。相反,若水中溶氧不足,生物只好用一些无机物(NO3-、SO42-、CO32-等)或有机物代替O2作为受氢体,进行无氧呼吸。这时只有嫌气性或兼性嫌气性微生物才能正常活动。它们分解有机物速率较慢,能量效率较低,产物多为还原态(如H2S、NH4、CH4等)对鱼类及其饵料生物有毒害作用或不良影响。