广东省水生动物疫病预防控制中心曾庆雄方伟孙秀秀/文

中山大学李安兴/图

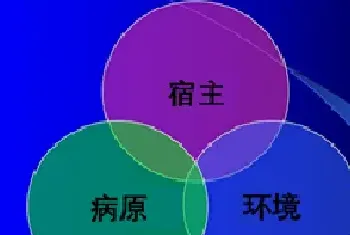

│病原│

小瓜虫病,又称为白点病,是危害淡水养殖品种的主要纤毛类寄生虫病,其病原体是多子小瓜虫(Ichthyophthiriusmultifliis),隶属于纤毛门、寡膜纤毛纲、膜口亚纲、膜口目、凹口科、小瓜虫属。

│流行情况│

小瓜虫对宿主无选择性,可寄生于各种淡水鱼、洄游性鱼类、观赏鱼类,亦能寄生各年龄组的鱼类,尤以鱼苗、鱼种、观赏性鱼类及越冬后期的鱼种受害严重,给水产养殖业造成了巨大的经济损失。

小瓜虫的生活史包括3个阶段:自由游动的感染期幼虫(theront)、寄生于鱼体上的滋养体(trophont)、繁殖阶段的包囊体(tomont)。小瓜虫的最适生长温度为15℃~25℃,因此,小瓜虫病多发于深秋至初夏季节,在山区或低水温地区养殖的鱼类中发病周期更长。

│诊断方法│

淡水鱼类小瓜虫病一般通过临床检查即可判定,实验室通常采用镜检方法。

(1)临床检查:鱼群中若有出现食欲减退,逐渐消瘦,游动缓慢,对外界刺激反应迟钝,呼吸困难,与水中的固体物磨擦的个体,采集症状明显个体不少于10尾,逐尾检查。

临床主要检查鱼体表和鳃上是否有大量的黏液及小白点,表皮是否出现糜烂。若观察到鱼类体表和鳃有小白点,同时伴有大量黏液,表皮糜烂。怀疑患淡水鱼类小瓜虫病。

患小瓜虫病的鱼体表形成小白点,像洒了一层盐(图1)。病情严重时,躯干、头、鳍、鳃、口腔等处都布满小白点,伴随出现大量粘液,表皮糜烂、脱落,鳃丝肿胀、变形或局部坏死,甚至蛀鳍、瞎眼。

(2)显微镜检查

刮取鱼体表粘液或剪取鳃丝放在载玻片上,加一滴无菌水,盖上盖玻片,在10×10的低倍镜下观察。若观察到有作缓慢旋转运动、圆形或卵圆形、全身具纤毛的虫体,且具有U型或马蹄形核,即可以确认虫体为多子小瓜虫(图2)。